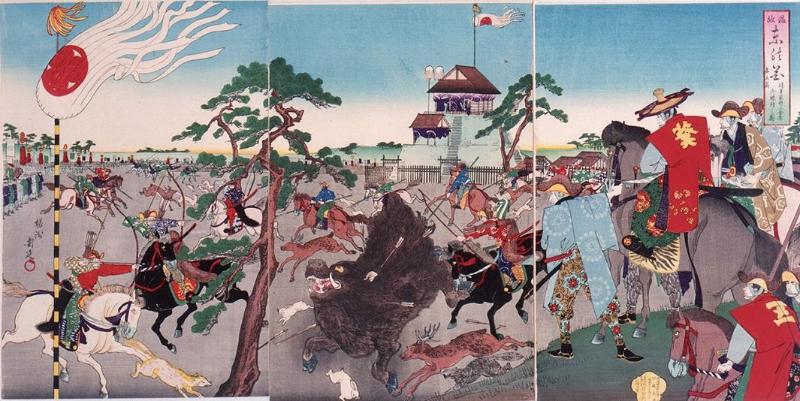

千葉県北西部一帯で野馬を放牧していた小金牧では徳川将軍による「御鹿狩(おししがり)」と呼ばれる大規模な狩が4回行われました。

【小金牧】

戦国時代には小金城主高城氏の支配下にあった「小金野」が江戸時代には「小金原」と呼ばれます。

現在の流山市・柏市・松戸市・鎌ヶ谷市・市川市・船橋市・八千代市・習志野市にわたる広大な原野を指す地名でした。

江戸幕府は軍馬育成を目的に千葉県北部に数カ所の放牧地を設けます。このうち現在の東武野田線と京成松戸線沿線付近に点在する放牧場を小金牧と総称していました。ここでは当時毎年一度の「野馬捕り」が行なわれ、優良な馬は幕府に献上、その他は農民に払い下げられていました。

御鹿狩の中心地となったのは小金牧のうち中野牧(現在の松戸市・柏市・鎌ヶ谷市・白井市)の松戸市北東部でした。

小金原は江戸から近く日帰り可能なこと、幕府直轄地の農作物に鹿や猪による被害が出ていたことなどから御鹿狩の適地として選ばれたそうです。

【将軍と狩】

第8代将軍 徳川吉宗の御鹿狩

・享保10年(1725) 旧暦3月27日(新暦5月9日)

・享保11年(1726) 旧暦3月27日(新暦4月28日)

第11代将軍 徳川家斉の御鹿狩

・寛政7年(1795) 旧暦3月5日 上記の69年後(新暦4月23日)

第12代将軍 徳川家慶の御鹿狩

・嘉永2年(1849) 旧暦3月18日 上記の54年後(新暦4月10日)

初代将軍徳川家康は鷹狩りを好みましたが、第五代将軍徳川綱吉が「生類憐みの令」と共に狩を廃止してからは将軍の狩りは途絶えていました。その後、第八代将軍の徳川吉宗が着任早々に鷹狩りを再開、武蔵国の猪狩りの後、さらに大掛かりな鹿狩りを小金原で行いました。

将軍は御鹿狩の現場では「御立場(おたつば)」と呼ばれる盛り土した高台に座敷を設けた展望所で狩のありさまを観察し指揮しました。現在、松戸市五香の五香公園には石碑が残されていますが、実際の御立場の場所は数百メートル南東側です。

【狩の日程と経路】

享保11年の記録によれば、子の刻(午前0時)に江戸城を出発~両国橋からは舟で隅田川・綾瀬川経由~水戸橋で上陸~金町経由し松戸宿に午前6時頃到着。

当時の江戸川には橋がないので船を並べて仮設の橋を作り対岸に渡ったと伝えられます。

松戸宿では松龍寺で休憩・朝食の後、小金牧に向かい午前10時頃に狩場に着きました。

松戸宿から現地までの道は「御成道(おなりみち)」と呼ばれます。休憩場所の松龍寺から現在の千葉大学園芸学部西側の水戸を経て国道464号線を東へ、陣ケ前公園付近から北上し県道281号線を稔台方向、常盤平陣屋前~子和清水を経て御立場に向かいました。

狩は未の刻(午後2時)に終了、帰路は往路を戻り亥の刻(午後10時)に帰着しました。

【動員された人々】

さきの記録には将軍一行は騎馬204人、幕府794人を含む徒歩1036人と記されていますが、このほか

現地では周辺483の村々からおよそ17,000人の農民が獲物を追い込む「勢子(せこ)」に駆り出されました。

現在の千葉県北部、茨城県南部、埼玉県東部、東京都東部に及ぶ広範囲からの動員です。

また一般庶民も御鹿狩には関心が高く、家慶の御鹿狩の際には「かわら版」が出るほどでした。松戸宿は多くの人であふれ宿泊客は小金や市川まで及びます。御鹿狩の後には狩場が公開され、ここにも見物人が集まりました。

【目的の変化】

御鹿狩が行われた120年程の間には世の中の変化とともに御鹿狩の目的にも変化が見られます。

徳川吉宗が始めた頃には狩猟による害獣捕獲という本来の目的に加えて武士の士気高揚や武芸鍛錬が望まれるものでしたが、徳川家斉の頃には開国を求める諸外国の圧力が身近なものとなり、大勢を動員する御鹿狩は軍事訓練の性格を帯びたものでした。

最後の徳川家慶の御鹿狩は勢子18万人を動員する最大規模のものとなり、もはや幕府の面目をかけての国防訓練の一環とも言えるものでした。